イベント動画は、企業や団体が主催するイベントやセミナー、発表会などで使用される映像コンテンツのことです。プロモーション、集客、さらにはブランドの認知拡大など、さまざまな目的で活用されています。

この記事でわかること

- イベント動画の5つのタイプを実例で学ぶ

- イベント動画がもたらす4つの効果

- 心を掴むイベント動画制作の秘訣

- イベント動画で失敗しない制作パートナーの選び方

この記事では、YouTube広告の費用の仕組みから具体的な計算方法、効果測定の指標まで、予算設定に必要な情報を包括的に解説します。YouTube広告への出稿を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

イベント動画とは?企業・展示会・採用などで使われる映像の役割

企業のSNS広告において、「イベント動画」は「宣伝動画」に次いで多く活用されていることをご存知でしょうか。ある調査では、SNSで動画広告を配信する企業のうち、63%がイベント動画を活用しているという結果が出ています。

画像引用元:共同通信PRWIRE「【SNS動画マーケティングの実態調査②】SNS動画広告で最もアップされるのは「宣伝動画」、65%が自社で採用」

イベント動画とは、企業が主催するイベントやセミナーなどで、参加者の期待感を高めたり、会場の雰囲気を盛り上げたりするために使われる映像コンテンツ全般を指します。

その基本的な目的は、「集客」「雰囲気づくり」「ブランディング」の3つです。イベントの内容や魅力を視覚的に伝えることで、参加者の関心を引きつけ、イベント体験の価値を最大化します。

具体的には、以下のような多様な場面で活用されています。

- 企業イベント(新商品発表会、株主総会など)

- 展示会・見本市

- 周年行事・記念式典

- 採用説明会・セミナー

イベント動画の主な種類とその成功事例

イベント動画は、使用されるタイミングや目的に応じていくつかの種類に分けられます。ここでは代表的な5つの種類と、それぞれの成功事例を紹介します。

- ティザー動画

- オープニングムービー

- アタックムービー

- エンディングムービー

- デジタルサイネージ動画

種類1| ティザー動画(事前告知・期待感を高める)

ティザー動画は、サービスの発表、イベントの告知などに使用される20~30秒ほどの短いプロモーション動画で、参加者の興味を引くことを目的としています。

イベント開催前に公開し、視聴者の「見たい」「参加したい」という気持ちを掻き立てるための動画です。「ティザー(teaser)」は「焦らす」という意味で、情報を小出しにすることで期待感を煽るマーケティング手法です。

事例1| au「Hello, New World.」|ワクワクを生むティザームービー

auの「Hello, New World.」の紹介動画は360度カメラとドローンによる絶景映像を提供し、視聴者がスマートフォンを使ってインタラクティブに体験できる要素を含んでいます。

また、東京ミッドタウンに設置されたLEDディスプレイに囲まれた巨大キューブ内での展示を示唆しています。約10分間のバーチャルトリップで多様な景色を楽しむことができ、五感を揺さぶる新体験を提供します。イベントの詳細は当日に明かされることで、視聴者の関心を引きます。

事例2|SHIBUYA SKY|都市の魅力を伝えるティザームービー

この動画はSHIBUYA SKYが単なる展望台ではなく、都市を新しい視点から体験できる場所である魅力を鮮やかに描いた動画となっています。渋谷の都市景観と夕暮れから夜への光の変化が強調され、都市の壮大さと魔法のような瞬間を表現。

自然な人物の動きと表情が、SHIBUYA SKYでの感動や楽しさを引き出します。訪問者がエレベーターで屋上に到着し、パノラマビューに驚嘆しながら、友人との交流や夜景を楽しむ体験を短い映像で効果的に伝え、視聴者の興味を引きつける構成になっています。

種類2| オープニングムービー(会場の空気を一気に盛り上げる)

イベント開始時の冒頭で流され、参加者の期待感を高めるために使用される動画です。

参加者にイベントの趣旨や内容を伝え、期待感を高める役割を果たします。特に企業のロゴデザインや思いを入れることでブランディングにも繋がり、イベントの雰囲気を盛り上げ、参加者の注目を集めることができます。

事例1|BIT VALLEY 2019|テック系イベントのオープニングムービー

このBIT VALLEY 2019のオープニングムービーは、デジタルアートを駆使してテクノロジーと創造性の融合を表現しています。幾何学的な図形や粒子エフェクトがデジタル世界を象徴し、青を基調とした冷色系の色彩がテクノロジーのクールさを強調しています。

電子音楽のBGMが進化と革新のスピード感を伝えます。抽象的なストーリーの中で、デジタル要素が集まり最終的にBIT VALLEYのロゴを形成し、未来志向の革新的な雰囲気を演出して参加者の期待感を高めています。

事例2|CA BASE CAMP|社内イベントの熱量を伝える映像演出

CA BASE CAMPのオープニングムービーは、CA BASE CAMPが創造性、革新、そして協力を重視する場所であることを視覚的に表現しています。

アニメーションの柔らかさと色彩の豊かさは、参加者に対して温かみのある雰囲気を醸し出し、新しいアイデアや挑戦への期待感を高める効果があります。

事例3|電通デジタル|企業ブランドを体現するオープニングムービー

このオープニングムービーは、電通デジタルの新しい「パーパス」を社員に印象づけ、会社の方向性と価値観を共有することを目的としています。

テキストベースの簡潔な表現により、メッセージが明確に伝わる構成となっており、社員の意識統一と動機付けに効果的なデザインとなっています。

種類3| アタックムービー(ステージ転換や演出用)

登壇者の紹介や、プログラムの切り替わりなど、イベントの合間に流される短い映像です。

30秒から2分程度の尺で制作され、イベントにメリハリをつける目的や、企業やブランドの世界観を表現したり、イベントのテーマや目的を印象づける役割を担います。

事例1|言葉が変化していくコンセプト動画|印象的なアタックムービー

シンプルながらアニメーションの印象的な視覚効果を用いて、企業の理念や価値観を巧みに表現しています。

単語のスペルの一部を削ったり別のものに変換したり。これによって最初の単語が別の単語に変わっていき言葉の変化を通じて視聴者の興味を引き付け、企業のブランドイメージを効果的に伝達する工夫が施されています。

事例2|2022新卒向けFUKUSHI meets!

2022新卒向けFUKUSHI meets!のイベントのオープニングムービーです。

福祉の必要性とそこで働くひとたちの重要性を表現しています。実際のイベントの様子を放映することで、参加している方々の期待感が高める効果が期待できるでしょう。

種類4| エンディングムービー(感動と余韻を残す)

エンディングムービーとは、イベントの終了時に流される動画で、参加者に感謝の気持ちを伝えたり、イベントのハイライトを振り返る役割を果たします。

始めと終わりにメッセージを挿入することで、参加者に伝えたいことを明確にすることができ、よりイベントの印象を強く残すことができます。

事例1|社内イベントエンドムービー La-vie Camp 2023

この動画は、ウェディングフォトを手掛けるラヴィファクトリーが、4年ぶりに開催した全社イベントの最後に上映したエンドムービーです。コロナ禍を経て初めて顔を合わせる社員も多い中、再会を喜び合う様子や、MVP表彰式での涙と笑顔といった感動的なシーンが収められています。

事例2|Lovegraphジャーニー2023 エンディングムービー

家族のお出かけ、カップルのデート、友達と過ごすシーンにカメラマンが出張・同行して、写真撮影を行う「ラブグラフ」が8周年記念として開催した「Lovegraphジャーニー2023」のエンディングムービーです。

「誰一人欠けても、今のラブグラフはなかった」という思いを込めて、歴代ラブグラファー1500人の名前をエンドロールにしています。

種類5| デジタルサイネージ動画(街頭・会場でのインパクト訴求)

イベント会場で使用される電子看板や大型ディスプレイなどで上映される動画コンテンツのことです。

駅や街頭の大型ビジョン、会場内のディスプレイなどで放映されるため、インパクトのある映像で瞬時に注意を引きつけ、イベントへの誘導やブランド認知拡大を狙います。

事例1|「呪術廻戦」渋谷13面連動|デジタルサイネージの成功例

『呪術廻戦』の世界観を現実世界に融合させることで、通行人の注目を集め、強いインパクトを与えることに成功しています。

3Dマッピング技術を駆使しており、建物の形状に合わせて映像が投影されています。まるで建物自体が動いているかのような錯覚を生み出し、非常に印象的な視覚効果を実現しています。ファンにとっては作品への愛着を深める機会となり、新規ユーザーの獲得にも効果的なプロモーション方法となっています。

事例2|『ダンダダン』渋谷13面連動デジタルサイネージレポートムービー

2024年10月からの放送が話題のアニメ『ダンダダン』が、渋谷のデジタルサイネージ13面をジャックした際のレポートムービーです。

複数のビジョンを連動させることで、作品の魅力である”速度感”や”カオス”な世界観を現実の渋谷に再現しています。通行人に強烈なインパクトを与えました。

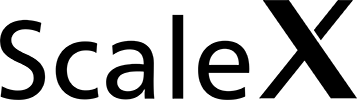

イベント動画を制作する4つのメリット

イベント動画は、単なる記録映像以上の価値を持ちます。ここでは、動画を制作・活用する4つの大きなメリットを解説します。

メリット1| 会場の一体感・参加者のエンゲージメントを高める

人間は視覚と聴覚から得られる情報に強く影響を受けます。洗練された映像と音楽、感動的なナレーションは、参加者の感情に直接訴えかけ、会場全体を一つの空気で包み込みます。

共有された感動体験は、参加者の当事者意識を高め、イベントのメッセージをより深く自分事として捉えてもらうことに繋がり、エンゲージメントを飛躍的に向上させます。

メリット2|視覚的に情報を伝え、記憶に残りやすい

テキストや口頭での説明だけでは伝わりにくい複雑な情報や、抽象的なコンセプトも、動画であれば直感的に分かりやすく伝えることが可能です。

アメリカ国立訓練研究所が提唱する学習モデル「ラーニングピラミッド」によれば、視聴覚情報を組み合わせた場合の学習定着率は20%とされ、これは「読む(10%)」だけの場合の2倍です。イベントの熱量や企業のビジョンを効率的に伝え、参加者の長期的な記憶に刻み込むことができます。

メリット3| SNSやWebなど二次利用ができ、資産化しやすい

イベント動画は、一度きりの消費コンテンツではありません。制作した動画は、企業の永続的な「デジタル資産」となります。

イベント後のサンクスメールに映像のリンクを貼ったり、ウェブサイトのトップページで公開したり、採用活動で会社の雰囲気を伝えるツールとして活用したりと、様々な形で二次利用が可能です。特にSNSで発信すれば、イベントに参加できなかった層にもアプローチでき、継続的なブランディング効果が期待できます。

メリット4|ブランドイメージの差別化と話題化を促進する

多くの企業が参加する大規模な展示会などでは、いかに来場者の印象に残るかが成功の鍵となります。クオリティの高いオリジナルの動画は、他社との明確な差別化を図る強力な武器です。

ブースで足を止めてもらうきっかけを作り、自社の世界観を効果的に伝えることで、「あの映像の会社だ」と記憶に残るブランド体験を提供し、ビジネスチャンスの創出に繋げます。

動画に関することはなんでも

無料で相談ください

動画制作・SNS運用の外注先はプロにお任せ!

企業支援実績ノウハウが豊富なディレクター陣からご提案

- ご相談から企画提案まで完全無料

- ジャンル特化型クリエイター多数在籍

- 圧倒的な高クオリティ低価格

- 企画から運用まで一貫した支援

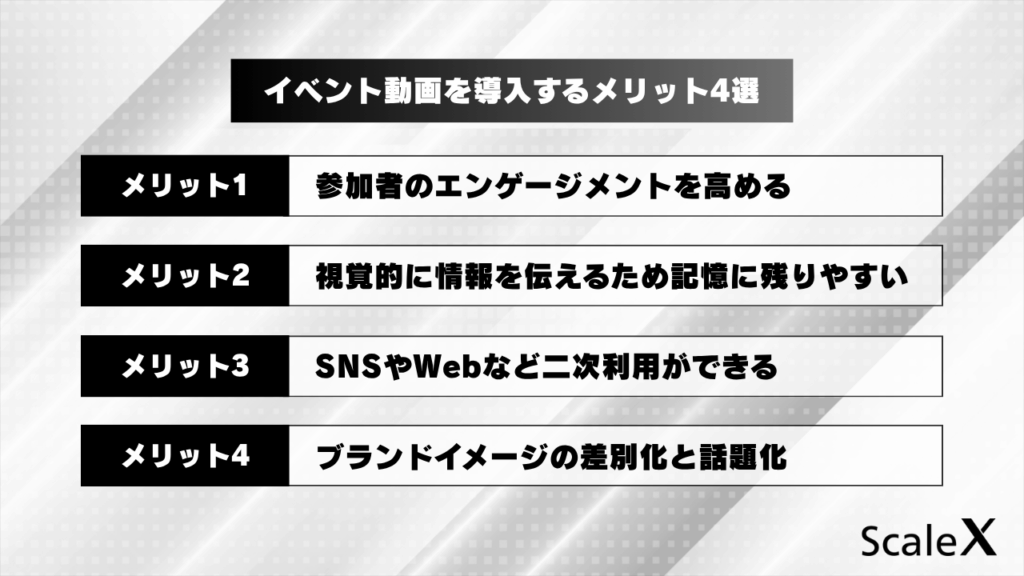

イベント動画制作で押さえるべき4つのポイント

効果的なイベント動画を制作するためには、計画段階でいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ポイント1| 動画の目的・ターゲットを明確にする

制作を始める前に、「誰に、何を伝えて、どのような行動(気持ちの変化)を起こしてほしいのか」を徹底的に明確化しましょう。例えば、「新商品の認知度向上(目的)を、20代の若手ビジネスパーソン(ターゲット)に向けて行い、製品サイトへのアクセスを促す(行動)」といった具体的なレベルまで落とし込みます。

この軸がブレると、誰の心にも響かない、メッセージ性の弱い動画になってしまいます。

ポイント2| 伝えたいメッセージを一貫して構成に落とし込む

目的とターゲットが定まったら、動画全体を通して伝えたいコアメッセージを一つに絞り込みます。そして、そのメッセージを最も効果的に伝えるためのストーリー(構成)を考えます。

「起承転結」を意識し、視聴者が感情移入できるような物語を描くことで、メッセージは単なる情報ではなく、共感を伴う体験として伝わります。

ポイント3| 印象的なオープニング・演出で引き込む

動画の成否は、開始後わずか数秒で決まると言われています。視聴者が「これは自分に関係がありそうだ」「面白そうだ」と感じなければ、すぐに離脱してしまいます。

インパクトのある映像、興味を引く問いかけ、美しい音楽など、あらゆる演出を駆使して、冒頭で視聴者の心を掴むことが何よりも重要です。

ポイント4| 長すぎず、テンポよく分かりやすい内容にする

伝えたいことが多くても、情報を詰め込みすぎるのは逆効果です。メッセージはできるだけシンプルに、要点を絞って伝えましょう。

適切な長さとテンポの良い編集は、視聴者のストレスを軽減し、最後まで集中して見てもらうために不可欠です。専門用語は避け、テロップやナレーション、図解などを効果的に活用し、誰が見ても分かりやすい内容を心がけましょう。

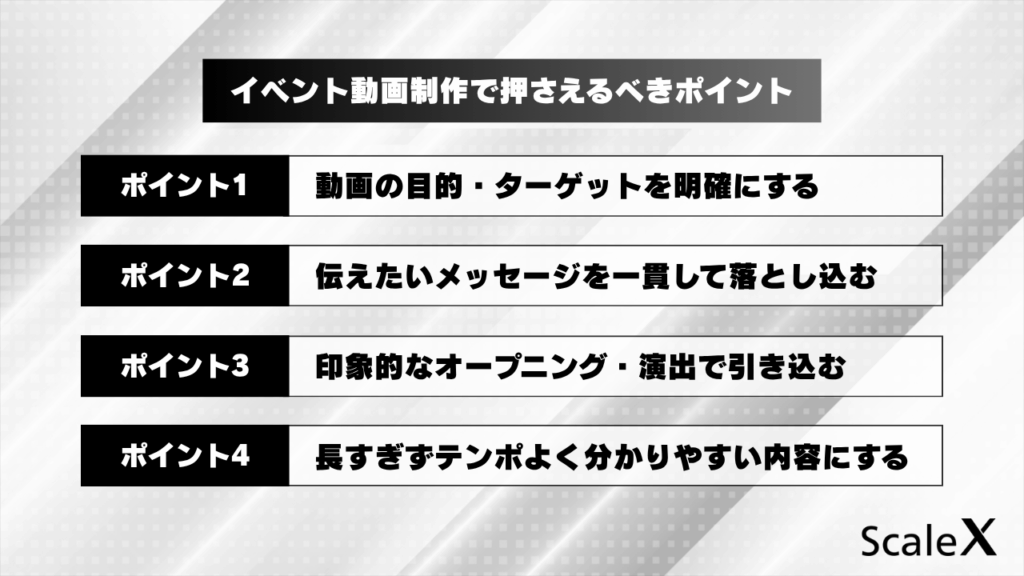

イベント動画の制作会社を選ぶときの3つのチェックポイント

理想の動画を実現するには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。以下の3つのポイントを必ずチェックしましょう。

選び方1|実績・ジャンル経験が豊富な会社を選ぶ

まずは制作会社の実績(ポートフォリオ)を確認しましょう。その際、単に映像のクオリティを見るだけでなく、「自社が作りたい動画のジャンル(例:採用イベント、展示会ブース映像など)に近い実績が豊富か」という視点が重要です。

経験豊富な会社は、業界特有の事情や効果的な見せ方を熟知しており、的確な提案が期待できます。

選び方2|コンセプト提案力と対応力を確認する

「こちらの要望を形にする」だけでなく、「要望の背景にある課題を理解し、より良い解決策を提案してくれるか」が優れた制作会社を見極めるポイントです。初回のヒアリングで、課題解決に向けた具体的な企画やコンセプトを提示してくれる会社は信頼できます。

また、制作中の細やかな進捗報告や、トラブル発生時の迅速な対応など、プロジェクト全体を安心して任せられるサポート体制があるかも確認しましょう。

選び方3|担当者とのコミュニケーション・柔軟性を重視する

動画制作は、制作会社と二人三脚で進める共同プロジェクトです。担当ディレクターとの相性や、コミュニケーションの取りやすさは、プロジェクトの成否を大きく左右します。

質問へのレスポンスは早いか、専門用語を使わず分かりやすく説明してくれるか、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるかなど、やり取りのスムーズさを重視しましょう。信頼関係が築ければ、より良いクリエイティブが生まれます。

イベント動画の制作会社選びで迷ったら「ScaleX」へ

私たちScaleXは多くの企業様のイベント動画制作を手掛けており、豊富な実績が信頼の証です。初めての依頼でも安心してお任せください。

ScaleXは、業界相場の半額でありながら、高品質な動画制作を提供しています。1000社以上の支援実績を誇るプロフェッショナル集団で、コストパフォーマンスに優れたイベント動画を制作することが可能です。

様々な要素をカスタマイズ可能で、企業の目的や予算に応じて、柔軟に対応し、最適なプランを提案させていただきます。

費用対効果の高いプランと丁寧なサポートで、アフターケアも充実しています。ScaleXにお任せいただければ、企業の魅力を最大限に引き出し、ブランド価値を高める動画制作をサポートします。

\企画提案まで完全無料!/